来自金标尺职通班

提问于 2022-09-26 17:55:12

这是2022上半年四川教师招聘的试题,这四个问题至今一直困惑着我们,烦请老师解答一下! 另,四川的教育公共基础2021上半年版本教材里面是不是没有讲到劳伦兹啊?我记得关键期在“人的身心发展规律”和“心理发展与教育”里提到过

教育公共基础知识

回答于 2022-09-27 09:52:52

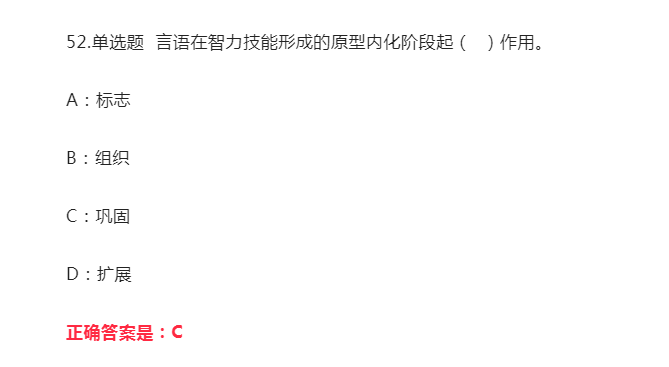

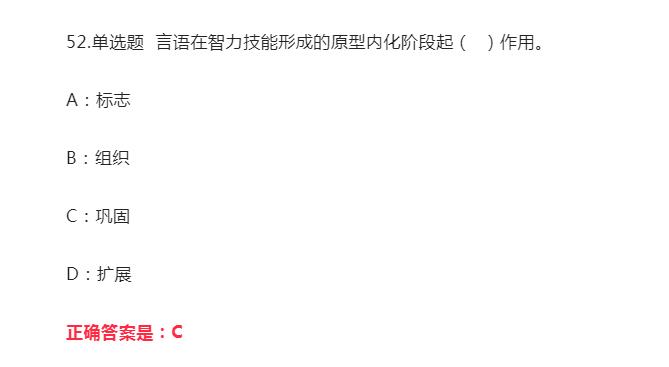

1.智力技能是借助于内部言语来实现的。言语在不同阶段上,作用不同。在原型定向和原型操作阶段,其作用在于标志动作,并对活动起组织作用。这一阶段,重点在于利用言语来标志动作,并巩固对动作的认知;在原型内化阶段,其作用在于巩固形成中的动作表象,并使动作表象进一步概括,从而向概念中动作映象转化。这一阶段的重点应放在考察言语的动作效应上,注意检查主体动作是否正确,并检查动作的结果是否使观念性对象发生了应有的变化。总之,在定向和操作阶段,言语其组织作用,在内化阶段,起巩固阶段。故选择答案C。

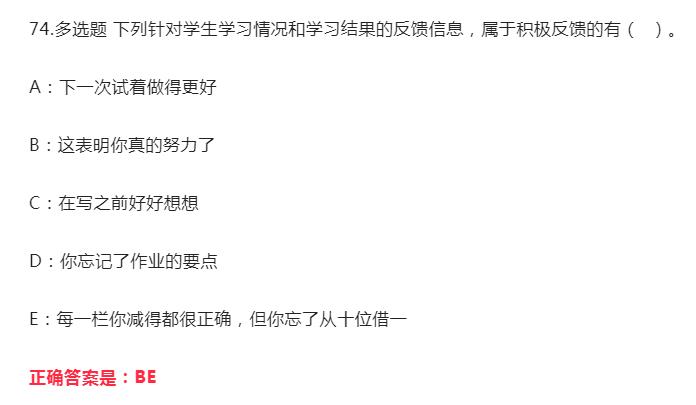

2.充分利用反馈信息,给予恰当的评定和奖惩,可以激发学生的学习动机。积极的反馈由那种设计用来给学生以有关他们能力的信心的东西,用一种可接受的,非防御性的语气。由表扬、鼓励等组成。如:“为了完成这个任务,你真的很努力”、“你的确是一名好学生”。或者显示学生的表现在哪些方面需要改进,对如何改进提供特别建议。B项可以增强学生信心,符合积极反馈。E项中肯定了学生的积极表现,也给予了建设性建议,故也属于积极反馈。

A、C、D三项:“下一次试着做得更好”、“在写之前好好想想”、“你忘记了作业的要点”要么空泛,要么只是说明结果。因此既没有增强学生的自信心,也没有给予建设性意见,属于无用的反馈。

因此选择BE。

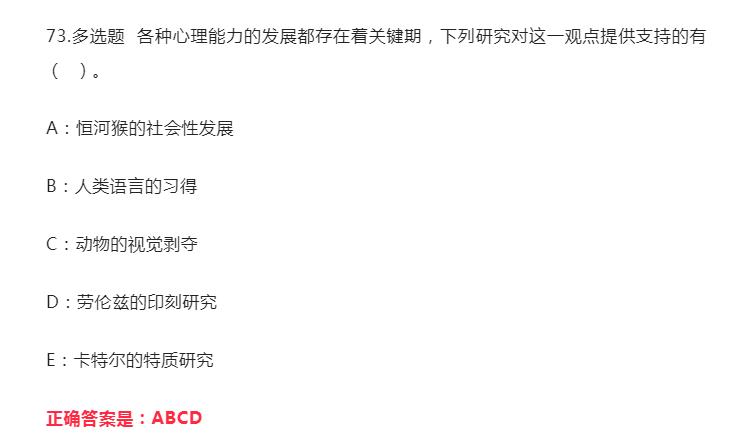

3.关键期最基本特征是,人或动物的某些行为与能力的发展有一定的时间,这些能力只发生在生命中一个固定的短暂时期,如在此时给以适当的良性刺激,会促使其行为与能力得到更好的发展;反之,则会阻碍发展甚至导致行为与能力的缺失。一般认为有四个领域的研究可以证实关键期的存在:恒河猴的社会性发展、鸟类的印刻、人类语言的习得以及哺乳动物的双眼视觉实验。故A、B、C、D四项符合题意。

A项:恒河猴的社会性发展。美国威斯康辛大学动物心理学家哈里·哈洛做了一系列实验,将刚出生的小猴子和猴妈妈及同类隔离开。一些小猴子与母猴分开喂养后,虽然身体上没有什么疾病,可行为上却出现了一系列不正常现象。同时,观察发现小猴子对盖在笼子地板上的绒布产生了极大的依恋。它们躺在上面,用自己的小爪子紧紧地抓着绒布,如果把绒布拿走的话,它们就会发脾气,这就像人类的婴儿喜欢破毯子和填充熊玩具。哈洛的研究让我们知道猴社会性的发展存在着关键期。

B项:研究显示儿童语言学习有关键期存在,如有人提出:2-3岁是儿童口头语言发展的关键年龄,4-5岁是学习书面语的关键年龄等等。

C项:动物视觉剥夺实验发现,将刚出生的猫或猴的眼睛长时间遮蔽后再打开眼罩后,其实视力和知觉能力也很难发展起来。体现了视、听觉能力的关键期。

D项:奥地利习性学家劳伦兹发现出生的小鸡、小鹅有印刻现象。他指出,个体印刻现象只能在个体生命中一个短暂的“关键期”发生。

E项:卡特尔的特质研究得出人格特质的种类很多,可以区分为如下几类:共同特质与独有特质;表面特质与根源特质。其研究只是针对人格发展的研究。不符合题意。

因此选ABCD。

4.与第一题一样。

5.劳伦兹的“印刻实验”提出关键期,如果教材上没有,可以做补充。

图书教材

图书教材

金标尺公考答疑

相关答疑

招考公告

招考公告

-

[招考公告]

2025年广西财经学院招聘32人01-25 -

[招考公告]

贵安新区2024年公开招聘中小学雇员教师笔试成绩公布及查分等相关事宜的公告01-24 -

[招考公告]

2025成都市青羊区教育系统事业单位高级职称教师公开考核招聘40人01-24 -

[招考公告]

2025年3月乐山师范学院事业编制专职辅导员招聘10人01-24 -

[招考公告]

2025年3月乐山师范学院事业编制专职辅导员招聘10人01-24 -

[招考公告]

2025年3月乐山师范学院事业编制专职辅导员招聘10人01-24 -

[招考公告]

2025年3月乐山师范学院事业编制专职辅导员招聘10人01-24 -

[招考公告]

2025年3月乐山师范学院事业编制专职辅导员招聘10人01-24 -

[招考公告]

2025年3月乐山师范学院事业编制专职辅导员招聘10人01-24

-

在线咨询

面授课程咨询

网校课程咨询

图书购买咨询

报考咨询

全国免费服务热线

400-850-0812

-

图书教材

淘宝图书

天猫图书

京东图书

图书商城

-

交流平台

-

手机APP

事考帮

专注事业单位考试

金标尺公考

专注公务员考试

金标尺教师

专注教师考试 -

回顶部

点击关注

点击关注